En hiver, les abeilles consomment leurs ressources stockées pour se nourrir et se réchauffer. Selon la latitude, l’hiver peut être plus ou moins doux et les colonies peuvent traverser diverses situations. Dans quels cas faut-il envisager l’isolation de la ruche ?

Le mois de janvier 2021 a été particulièrement froid dans le sud-ouest de la France. Les journées avec une température maximale de 2 ou 3 °C étaient habituelles. Je craignais que mes abeilles soient stressées dans ces conditions. Elles avaient déjà dû affronter la saison des frelons à l’automne et devaient maintenant faire face à des journées exceptionnellement froides.

Pour mettre cette situation en perspective, ces dernières années, je n’avais eu aucune inquiétude concernant le passage de l’hiver, mais ce mois de janvier, deux éléments me font penser que certaines décisions doivent être prises.

Le premier, ce sont les alertes de basse température que j’ai reçues plusieurs jours de suite. 4 °C ou moins à l’intérieur de la ruche, c’est froid !

Le second point, qui m’a définitivement motivé à agir, ce sont les observations après une chute de neige. J’ai remarqué une différence intéressante sur les toits des ruches entre la R6, vide, et les autres, habitées par des abeilles que j’entendais clairement « vibrer ».

La neige recouvre complètement le toit de la ruche R6, alors qu’elle a fondu tout autour de la pierre centrale des autres ruches. N’est-ce pas la preuve que les abeilles réchauffent l’intérieur de la ruche et qu’une partie de la chaleur se dissipe par le haut ?

À partir de cette observation, je me suis demandé quelle était la perte de chaleur par le toit. Clairement, s’il y a un endroit où les pertes sont importantes, c’est bien le toit.

Il y avait longtemps que je n’avais pas ressorti mes vieilles équations de transfert thermique. Je les ai utilisées pendant de nombreuses années pour le dimensionnement de turbines d’hélicoptères. Voici donc l’occasion de les dépoussiérer et de les utiliser pour l’apiculture.

Énoncé du problème et hypothèses

Pour formuler le problème, partons de quelques principes :

Nous savons que les abeilles se regroupent en grappe. La température externe minimale de cette grappe est de 7 °C. En dessous de ce seuil, les abeilles s’effondrent :

La grappe se forme dès que la température extérieure descend en dessous de 15 °C ; elle est complète — c’est-à-dire que toutes les abeilles de la colonie l’ont rejointe — à 7 °C ; l’individu s’effondre rapidement à des températures plus basses. Elle a généralement la forme d’une sphère ou d’un ellipsoïde, parfois aplatie d’un côté lorsqu’elle se situe, par exemple, juste sous le couvre-cadres. par Janine KIEVITS, Abeilles & Cie n°131 4-2019

On peut donc conclure que la grappe peut être modélisée par une sphère et que la température à sa limite est de 7 °C dans le pire des cas. Cette sphère, placée dans un environnement plus froid, perd de la chaleur par convection vers le toit. L’air chaud monte toujours, même à l’intérieur d’une ruche !

Ensuite, il y a le toit. Dans mon cas, le nourrisseur et le toit sont entièrement en bois. L’épaisseur est d’environ 1,5 cm. Le plateau est en contreplaqué de 5 mm. L’air chaud qui monte depuis la grappe chauffe le plafond et se transmet par conduction/convection à travers le toit.

Il existe des équations classiques pour calculer ce type de transfert de chaleur. Cela prend un peu de temps, mais c’est assez simple. Vous pouvez trouver les formules ici ou encore ici.

Le réseau thermique équivalent est illustré dans le schéma suivant. Dans ce modèle, on suppose que 100 % de la chaleur s’échappe par le haut. Cela peut sembler une hypothèse forte — mais (à nos latitudes) les cadres de cire limitent assez bien les pertes latérales — et, comme mentionné plus haut, la chaleur monte toujours. Nous vérifierons plus loin si cette hypothèse tient (elle tient même très bien !).

La résolution du système d’équations fournit le flux de chaleur dissipé (en Watt), qui varie entre 0,04 et 2 W selon la température extérieure (+7 à -20 °C). Nous connaissons désormais l’ordre de grandeur : la colonie dissipe en permanence environ 1/5 de la puissance d’une ampoule basse consommation.

Nous aimerions maintenant isoler les ruches. Quel serait l’effet d’une telle action ?

Isoler les ruches avec 4 cm de polystyrène

Considérons l’ajout d’un bloc de polystyrène extrudé de 4 cm sous le toit de la ruche (comptez un investissement d’environ 3,95 € par plaque pour 3 ruches dans votre magasin préféré). Nous ajoutons cette contrainte à notre modèle thermique et recalculons les puissances dissipées.

Avec la ruche isolée, les puissances dissipées sont bien plus faibles : de 0,02 à 0,86 W pour les mêmes températures extérieures. L’isolation du toit — à ces températures — a donc un impact significatif !

Quantité de miel consommée par les abeilles

Comme mentionné plus haut, plus de chaleur signifie plus de miel consommé. Nous pouvons donc pousser l’exercice un peu plus loin en calculant la quantité de miel consommée avec et sans isolation de la ruche. Attention ! Ici, nous considérons uniquement le miel consommé pour le chauffage, pas pour l’alimentation. Autrement dit, la consommation réelle de miel par les abeilles doit être supérieure aux valeurs que nous allons trouver.

Le miel contient une énergie de 13 kJ/g. C’est cette énergie que les abeilles dissipent au centre de la grappe pour réchauffer leurs congénères. C’est par le mouvement de leurs muscles qu’elles produisent cette chaleur et, comme tout effort entraîne de la fatigue, une rotation s’établit entre les abeilles de la périphérie de la grappe et celles du cœur. Elles échangent leurs positions pour que celles du centre se reposent et que celles de la périphérie travaillent et se réchauffent aussi un peu !

En convertissant les besoins de puissance en besoins de miel, voici ce que nous trouvons :

L’effet de l’isolation de la ruche a un impact très net sur la consommation de miel (pour le chauffage), qui diminue considérablement. À une température extérieure de 0 °C, la consommation passe de 3 g/jour à 1,5 g/jour. L’économie est de 50 % !

Au vu de ces résultats, j’ai refermé l’ordinateur pour aller directement au magasin ! Et voici le travail, découpé selon le modèle et installé en un clin d’œil 😃

Quelques vérifications de routine

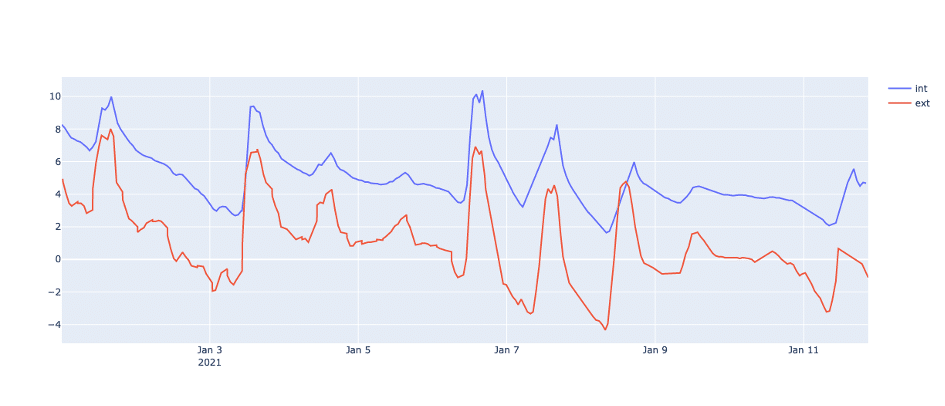

Pour mener cette approche scientifique jusqu’au bout, une fois le modèle établi, il est judicieux de le valider par des mesures réelles. Chaque ruche étant équipée d’un capteur de température et la température extérieure étant également mesurée par la balance, j’ai récupéré des mesures sur une période d’environ dix jours.

Le graphique ci-dessous montre la corrélation entre les températures internes et externes. Les points bleus représentent les mesures et les lignes correspondent aux modèles décrits ci-dessus avec et sans isolation.

On peut voir que le modèle sans isolation (rouge) corrèle assez bien avec les mesures. J’avoue qu’il correspond bien mieux que prévu !

Il existe également une limite intrinsèque au modèle pour des températures ambiantes supérieures à 7 °C. Cela s’explique par l’hypothèse de température de surface constante de la grappe formulée au départ. En clair, dès qu’il fait plus chaud, la grappe a le « luxe » de se réchauffer au-delà de cette limite de 7 °C. À partir de ces niveaux, les équations devraient être reformulées, mais ce cas est aussi moins contraignant pour les abeilles.

En conclusion : quand isoler vos ruches ?

Voici un beau modèle qui permet d’évaluer l’effet de l’isolation sur la dynamique de la colonie d’abeilles.

Nous avons appris et vérifié que :

- le toit de la ruche est la principale source de dissipation de chaleur ;

- la zone de risque pour les abeilles commence pour des températures ambiantes inférieures à 5 °C ;

- une simple plaque de polystyrène apporte une amélioration d’environ 50 %.

Donc, dans les zones climatiques où les températures ambiantes descendent en dessous de 5 °C, il est clairement utile d’isoler vos ruches. Pour les zones plus tempérées, l’intérêt est moindre, mais pas négligeable. Cela apporterait plus de confort à la colonie, mais pourrait aussi favoriser un élevage précoce des reines et le développement du varroa. Il faut donc faire un choix.

Attention à vérifier la résistance thermique de votre matériau (R = épaisseur / conductivité). Voici deux exemples :

- Apifoam de 20 mm : R = 0,020 m/0,038 W/m/K = 0,52

- Polystyrène extrudé de 40 mm : R = 0,040 m/0,033 W/m/K = 1,20

Le polystyrène, deux fois plus épais, a plus du double de résistance thermique car il possède également une conductivité légèrement plus faible.

Maintenant que l’isolation est en place, j’espère que les abeilles passeront mieux cette période hivernale. Il fait -3 °C ce soir...

Note supplémentaire (hiver 2023) : Depuis que j’ai installé cette isolation en janvier 2021, elle est restée en place toute l’année. Elle améliore clairement le confort de la ruche, et je ressens désormais à chaque inspection la chaleur du côté intérieur du polystyrène.

Commentaires

Camron James:

I don’t know if you’ll see this or not but I am curious how the insulation affected the interior moisture level in the hive. It looks like your design does not provide a space for ventilation between the hive and cover.

Here in the states the general recommendation is to keep an upper entrance open all winter to improve ventilation, thereby reducing moisture buildup, especially on the inside walls and areas where water may drip onto the cluster.

This advice has always seemed a little dubious considering most beekeepers slap a 10kg candy board on top of the whole stack that the bees are unlikely to even touch unless/until they use up their honey reserves. The sheer mass of sugar alone is going to absorb a ton of moisture over the winter and if you put a quilt box full of pine or cedar shavings on top of that you’re adding even more moisture absorbing capacity.

02 mars, 2024

Glise:

Bonjour, très interessant, est ce que par contre cela n’apporte pas de problèmes d’humiditée, car le polystyrene n’est pas un matériel respirant. Ne pourrait t’on pas remplacé ça par un matériel aussi isolant mais qui laisserait passer l’humiditée? (paille, copeaux, …?)

02 mars, 2024

Louis LOUPIAC:

Très belle étude, je partage totalement ce raisonnement. Si l’on compare avec ce qui se fait en matière d’isolation pour le bâtiment j’imagine une façon plus simple et vraisemblablement plus efficace encore en isolant par l’extérieur.

J’ai réalisé une enveloppe avec du polyuréthane de 5 cm genre cloche fromage, facile à mettre et à enlever supprimant tous les ponts thermique.

L’expérimentation ne m’a pas permis de tirer des enseignements car dès le printemps avant d’avoir pu mesurer le résultat, ne serait-ce qu’à l’œil nu, on avait retiré des cadres avec des abeilles pour renforcer d’autres essaims; Mais de ce fait j’en déduis que le résultat devait être positif sinon on n’aurait pas prélevé des abeilles.

Je trouve votre étude très intéressante et je souhaite pouvoir continuer à échanger avec vous sur ce sujet.

Je ne suis pas thermicien et je n’ai certainement pas vos compétences, je suis issu du bâtiment.

Bien cordialement et à bientôt

Louis LOUPIAC

02 mars, 2024

vialle:

vraiment tres interesante toutes ces observation et calcul cependant je constate que les parroies egalements de nos ruches ne sont pas suffisament isolante pour preuve on arrive a voir ruisseler de l eau ou moisir des cadre en hiver ce qui a mon avis n y est pas pour rien dans le developpement des locques en particulier dans certaines region plus froid.. merci encore pour la publication de cet article bien abouti

02 mars, 2024