Im Winter verbrauchen die Bienen ihre gespeicherten Vorräte, um sich zu ernähren und Wärme zu erzeugen. Je nach Breitengrad kann der Winter mehr oder weniger mild sein, und die Völker können unterschiedliche Situationen durchlaufen. In welchen Fällen sollte man über eine Isolierung des Bienenstocks nachdenken?

Der Januar 2021 war im Südwesten Frankreichs besonders kalt. Tage mit maximal 2 oder 3°C waren üblich. Ich hatte Angst, dass meine Bienen unter diesen Bedingungen gestresst werden könnten. Sie hatten bereits die Hornissensaison im Herbst überstehen müssen und standen nun unerwartet kalten Tagen gegenüber.

Um diese Situation in Perspektive zu setzen: In den letzten Jahren hatte ich keine Sorgen mit der Überwinterung, aber in diesem Januar gibt es zwei Dinge, die mich zum Nachdenken bringen, dass Entscheidungen getroffen werden sollten.

Das erste sind die Warnungen vor niedrigen Temperaturen, die ich mehrere Tage hintereinander erhalten habe. 4°C oder weniger im Inneren des Bienenstocks – das ist kalt!

Das zweite, was mich definitiv zum Handeln veranlasste, waren die Beobachtungen nach einem Schneefall. Ich bemerkte einen interessanten Unterschied auf den Dächern der Bienenstöcke zwischen der leeren R6 und den anderen, die von Bienen bewohnt waren, die ich deutlich „vibrieren“ hören konnte.

Der Schnee bedeckt das Dach des Bienenstocks R6 vollständig, während er um den mittleren Stein der anderen Bienenstöcke geschmolzen ist. Ist das nicht ein Beweis dafür, dass die Bienen das Innere des Stocks erwärmen und ein Teil der Wärme nach oben entweicht?

Auf Grundlage dieser Beobachtung fragte ich mich, wie groß der Wärmeverlust durch das Dach ist. Wenn es eine Seite gibt, auf der die Verluste erheblich sind, dann ist es eindeutig das Dach.

Es war lange her, dass ich meine alten Wärmeübertragungsgleichungen hervorgeholt hatte. Ich benutzte sie viele Jahre lang zur Auslegung von Hubschrauberturbinen. Hier bot sich die Gelegenheit, sie wieder zu verwenden – diesmal für die Imkerei.

Problemstellung und Annahmen

Zur Formulierung des Problems gehen wir von einigen Prinzipien aus:

Wir wissen, dass sich die Bienen zu einer Traube zusammenschließen. Die minimale Außentemperatur dieser Traube beträgt 7°C. Unterhalb dieses Schwellenwertes kollabieren die Bienen:

Die Traube bildet sich, sobald die Außentemperatur unter 15°C fällt; sie ist vollständig – d. h. alle Bienen des Volkes haben sich angeschlossen – bei 7°C; das Individuum kollabiert rasch bei niedrigeren Temperaturen. Sie hat im Allgemeinen die Form einer Kugel oder Ellipse, manchmal abgeflacht auf einer Seite, z. B. direkt unter der Deckelabdeckung. von Janine KIEVITS, Abeilles & Cie Nr. 131, 4-2019

Wir können also schließen, dass die Traube als Kugel modelliert werden kann und dass die Temperatur an ihrer Oberfläche im schlimmsten Fall 7°C beträgt. Diese Kugel befindet sich in einer kühleren Umgebung und verliert Wärme durch Konvektion in Richtung Dach. Warme Luft steigt immer auf – auch im Bienenstock!

Dann gibt es das Dach. In meinem Fall bestehen Futterzarge und Dach vollständig aus Holz. Die Dicke beträgt etwa 1,5 cm. Die Abdeckung besteht aus 5 mm Sperrholz. Die warme Luft, die aus der Traube aufsteigt, erwärmt die Decke und wird durch Leitung/Konvektion durch das Dach übertragen.

Es gibt klassische Gleichungen, um diese Art der Wärmeübertragung zu berechnen. Es dauert etwas Zeit, ist aber ziemlich einfach. Die Formeln findest du hier oder hier.

Das entsprechende thermische Netzwerk ist im folgenden Diagramm dargestellt. In diesem Modell wird angenommen, dass 100 % der Wärme durch die Oberseite entweicht. Das scheint eine starke Annahme zu sein – aber (in unseren Breitengraden) verhindern Wabenrahmen seitliche Verluste recht gut – und wie bereits erwähnt, steigt Wärme immer auf. Wir werden später prüfen, ob diese Hypothese zutrifft (sie trifft sehr gut zu!).

Die Lösung des Gleichungssystems ergibt den abgegebenen Wärmestrom (in Watt), der je nach Außentemperatur (+7 bis -20 °C) zwischen 0,04 und 2 W variiert. Nun kennen wir die Größenordnung: Das Volk gibt permanent etwa 1/5 der Leistung einer Energiesparlampe ab.

Jetzt möchten wir die Bienenstöcke isolieren. Welche Wirkung hätte eine solche Maßnahme?

Isolierung der Bienenstöcke mit 4 cm Polystyrol

Betrachten wir das Hinzufügen eines 4 cm starken extrudierten Polystyrolblocks unter das Bienenstockdach (eine Investition von etwa 3,95 € pro Platte für drei Bienenstöcke im Baumarkt deines Vertrauens). Wir fügen diese Bedingung in unser thermisches Modell ein und berechnen die abgegebene Leistung neu.

Mit dem isolierten Bienenstock sind die abgegebenen Leistungen deutlich geringer: von 0,02 bis 0,86 W bei denselben Außentemperaturen. Die Isolierung des Dachs – bei diesen Temperaturen – hat also einen deutlichen Einfluss!

Menge des von den Bienen verbrauchten Honigs

Wie oben erwähnt, bedeutet mehr Wärme mehr Honigverbrauch. Daher können wir diese Übung etwas weiterführen, indem wir die Menge des verbrauchten Honigs mit und ohne Isolierung berechnen. Achtung! Hier berücksichtigen wir nur den Honig, der zur Wärmeerzeugung verwendet wird, nicht den zur Ernährung. Das heißt, der tatsächliche Honigverbrauch der Bienen liegt über den hier gefundenen Werten.

Honig enthält eine Energie von 13 kJ/g. Diese Energie geben die Bienen in der Mitte der Traube ab, um alle ihre Artgenossen zu erwärmen. Durch die Bewegung ihrer Muskeln erzeugen sie Wärme, und da jede Anstrengung ermüdend ist, wechseln sich die Bienen an der Oberfläche und im Kern ab. So können sich die Bienen im Zentrum ausruhen, während die äußeren arbeiten und sich ebenfalls aufwärmen.

Wenn man den Leistungsbedarf in Honigbedarf umrechnet, ergibt sich Folgendes:

Die Wirkung der Isolierung hat einen deutlich spürbaren Einfluss auf den Honigverbrauch (zur Wärmeerzeugung), der erheblich sinkt. Bei einer Außentemperatur von 0 °C sinkt der Verbrauch von 3 g/Tag auf 1,5 g/Tag. Das entspricht einer Einsparung von 50 %!

Angesichts dieser Ergebnisse klappte ich den Computer zu und ging direkt in den Laden! Und hier ist das Ergebnis, zugeschnitten und im Handumdrehen installiert 😃

Einige Routineprüfungen

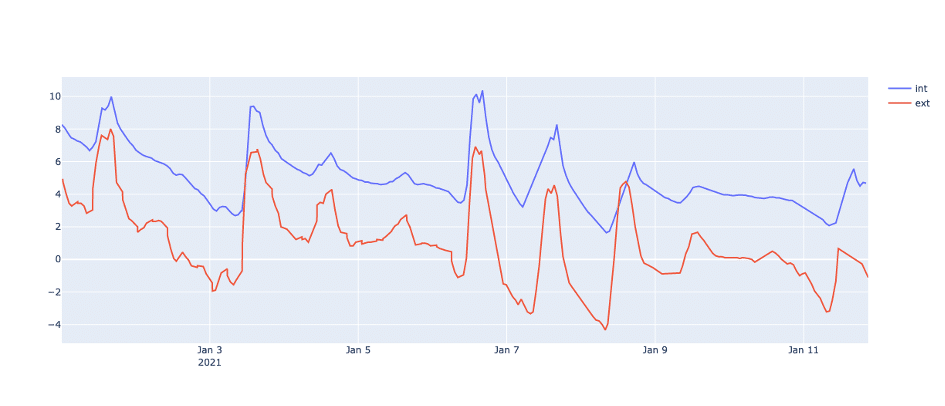

Um diesen wissenschaftlichen Ansatz zu vervollständigen, ist es eine gute Idee, das Modell anhand realer Messungen zu validieren. Da jeder Bienenstock mit einem Temperatursensor ausgestattet ist und die Außentemperatur ebenfalls von der Waage gemessen wird, habe ich Messdaten über etwa 10 Tage gesammelt.

Die folgende Grafik zeigt die Korrelation zwischen Innen- und Außentemperatur. Die blauen Punkte stellen die Messwerte dar, und die Linien entsprechen den oben beschriebenen Modellen mit und ohne Isolierung.

Man sieht, dass das Modell ohne Isolierung (rot) recht gut mit den Messungen übereinstimmt – besser als erwartet!

Es gibt auch eine inhärente Grenze des Modells bei Umgebungstemperaturen über 7 °C. Das lässt sich durch die zu Beginn angenommene konstante Oberflächentemperatur der Traube erklären. Einfach gesagt: Sobald es wärmer wird, hat die Traube den „Luxus“, sich über die 7 °C hinaus zu erwärmen. Ab diesen Werten müssten die Gleichungen anders formuliert werden, aber dieser Fall ist für die Bienen weniger belastend.

Fazit: Wann sollte man die Bienenstöcke isolieren?

Hier haben wir ein schönes Modell, mit dem sich der Effekt der Isolierung auf die Dynamik des Bienenvolkes bewerten lässt.

Wir haben gelernt und bestätigt, dass:

- das Dach des Bienenstocks die Hauptquelle des Wärmeverlustes ist,

- der Gefahrenbereich für Bienen bei Umgebungstemperaturen unter 5 °C beginnt,

- eine einfache Polystyrolplatte eine Verbesserung von rund 50 % bringt.

Daher ist es in Klimazonen, in denen die Temperaturen unter 5 °C fallen, eindeutig sinnvoll, die Bienenstöcke zu isolieren. In gemäßigten Zonen ist der Nutzen geringer, aber keineswegs zu vernachlässigen. Dies würde den Komfort des Volkes erhöhen, könnte aber auch frühe Königinnenaufzucht und Varroa-Entwicklung fördern – eine Entscheidung ist also erforderlich.

Achte darauf, den Wärmewiderstand deines Materials zu überprüfen (R = Dicke / Wärmeleitfähigkeit). Hier zwei Beispiele:

- Apifoam 20 mm: R = 0,020 m/0,038 W/m/K = 0,52

- Extrudiertes Polystyrol 40 mm: R = 0,040 m/0,033 W/m/K = 1,20

Polystyrol, das doppelt so dick ist, hat mehr als den doppelten Wärmewiderstand, da es auch eine etwas geringere Leitfähigkeit aufweist.

Da die Isolierung nun angebracht ist, hoffe ich, dass die Bienen diesen Winter besser überstehen werden. Heute Nacht sind es -3 °C…

Zusatzhinweis (Winter 2023): Seit ich diese Isolierung im Januar 2021 installiert habe, ist sie das ganze Jahr über geblieben. Sie verbessert eindeutig den Komfort im Bienenstock, und bei jeder Inspektion spüre ich, wie warm die Innenseite des Polystyrols ist.

Kommentare

Camron James:

I don’t know if you’ll see this or not but I am curious how the insulation affected the interior moisture level in the hive. It looks like your design does not provide a space for ventilation between the hive and cover.

Here in the states the general recommendation is to keep an upper entrance open all winter to improve ventilation, thereby reducing moisture buildup, especially on the inside walls and areas where water may drip onto the cluster.

This advice has always seemed a little dubious considering most beekeepers slap a 10kg candy board on top of the whole stack that the bees are unlikely to even touch unless/until they use up their honey reserves. The sheer mass of sugar alone is going to absorb a ton of moisture over the winter and if you put a quilt box full of pine or cedar shavings on top of that you’re adding even more moisture absorbing capacity.

März 02, 2024

Glise:

Bonjour, très interessant, est ce que par contre cela n’apporte pas de problèmes d’humiditée, car le polystyrene n’est pas un matériel respirant. Ne pourrait t’on pas remplacé ça par un matériel aussi isolant mais qui laisserait passer l’humiditée? (paille, copeaux, …?)

März 02, 2024

Louis LOUPIAC:

Très belle étude, je partage totalement ce raisonnement. Si l’on compare avec ce qui se fait en matière d’isolation pour le bâtiment j’imagine une façon plus simple et vraisemblablement plus efficace encore en isolant par l’extérieur.

J’ai réalisé une enveloppe avec du polyuréthane de 5 cm genre cloche fromage, facile à mettre et à enlever supprimant tous les ponts thermique.

L’expérimentation ne m’a pas permis de tirer des enseignements car dès le printemps avant d’avoir pu mesurer le résultat, ne serait-ce qu’à l’œil nu, on avait retiré des cadres avec des abeilles pour renforcer d’autres essaims; Mais de ce fait j’en déduis que le résultat devait être positif sinon on n’aurait pas prélevé des abeilles.

Je trouve votre étude très intéressante et je souhaite pouvoir continuer à échanger avec vous sur ce sujet.

Je ne suis pas thermicien et je n’ai certainement pas vos compétences, je suis issu du bâtiment.

Bien cordialement et à bientôt

Louis LOUPIAC

März 02, 2024

vialle:

vraiment tres interesante toutes ces observation et calcul cependant je constate que les parroies egalements de nos ruches ne sont pas suffisament isolante pour preuve on arrive a voir ruisseler de l eau ou moisir des cadre en hiver ce qui a mon avis n y est pas pour rien dans le developpement des locques en particulier dans certaines region plus froid.. merci encore pour la publication de cet article bien abouti

März 02, 2024